| �g���u�N�g�D�̊X���݁i�}�����a���j |

�ߋ��̓��W������>> |

�}���̏��i������>>

|

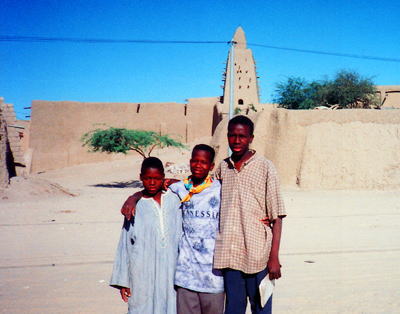

�@�}�����a���j�W�F�[������p�Ȓn��(�j�W�F�[���͂��k�ɑ傫������o���ė���Ă���n��)�̖k�[�Ɉʒu������Փs�s�g���u�N�g�D�i�܂��̓e�B���u�N�g�D�j�B�T�n���̖k�Ɠ�����ԑ������s�������A�T�n���ȓ�A�t���J�ŌÂ̑�w�ł͐��A�t���J�ō��̊w�҂����������ɂ������B���A�t���J�j��ł��ɉh�����X�A�u�����̓s�g���u�N�g�D�v�̖��͉����������[���b�p�ɂ܂Ŗ苿���A��N�̃A�t���J�����T���̓��@�Ƃ��Ȃ����B

�@�g���u�N�g�D(�e�B���u�N�g�D)�̖��̗R���́A����Ƃ��^����h�����߂Ƀu�N�g�D�Ƃ������̖���l���Ƃ��Ĉ�˂ɒ��߂��Ƃ����`���ɋ��߂���B�g���u�N�g�D(�e�B���u�N�g�D)�Ƃ͢�������u�N�g�D��܂��͢�u�N�g�D�̈�ˣ�Ƃ����Ӗ��ƌ����A���݂��u�N�g�D��l���Ƃ��ĕ������Ƃ�����˂������ٓ��Ɏc����Ă���i���O�̗R���ɂِ͈��������j�B

�}���̒n�}������>>

|

�}���̏��i������>>

|

�`�g���u�N�g�D�̗��j�`

�@�g���u�N�g�D�͂����炭10C�����g�D�A���O�̃L�����v�n�Ƃ��Ă���ꂽ�ƍl�����Ă���B���̌�11C�ɂ��j�W�F�[�����㗬�Ɉʒu������Փs�s�W�F���l�������Ă������l�������g���u�N�g�D�Ɏs����J���A���X�Ɍ��Փs�s�Ƃ��Ă̑̍ق𐮂��n�߂��B�K�[�i��������ɂ��T�n���c�f�����̎�v���[�g�͐��i�����b�R���猻���[���^�j�A�̂��E�_�S�[�X�g�E�����^�����ԃ��[�g�j�ɂ���A�g���u�N�g�D��ʂ���Ճ��[�g�͖{�����^���i���̗ʂ����Ȃ������B������11C�㔼������K�[�i�����ŖS�ɔ��������Ȃǂ̂��߁A�T�n���c�f���Ղ̎�v���Ճ��[�g�����Ɉڂ����B���̂��Ƃɂ��g���u�N�g�D�̓j�W�F�[���͐��^�̋��_�̂ЂƂł�����Ƃ����n�̗������A�T�n���c�f���Ղ̒��p�n�Ƃ��ċ@�\���n�߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���u�N�g�D�̎O�僂�X�N�̂ЂƂT���R�����X�N �@�g���u�N�g�D�͂����炭10C�����g�D�A���O�̃L�����v�n�Ƃ��Ă���ꂽ�ƍl�����Ă���B���̌�11C�ɂ��j�W�F�[�����㗬�Ɉʒu������Փs�s�W�F���l�������Ă������l�������g���u�N�g�D�Ɏs����J���A���X�Ɍ��Փs�s�Ƃ��Ă̑̍ق𐮂��n�߂��B�K�[�i��������ɂ��T�n���c�f�����̎�v���[�g�͐��i�����b�R���猻���[���^�j�A�̂��E�_�S�[�X�g�E�����^�����ԃ��[�g�j�ɂ���A�g���u�N�g�D��ʂ���Ճ��[�g�͖{�����^���i���̗ʂ����Ȃ������B������11C�㔼������K�[�i�����ŖS�ɔ��������Ȃǂ̂��߁A�T�n���c�f���Ղ̎�v���Ճ��[�g�����Ɉڂ����B���̂��Ƃɂ��g���u�N�g�D�̓j�W�F�[���͐��^�̋��_�̂ЂƂł�����Ƃ����n�̗������A�T�n���c�f���Ղ̒��p�n�Ƃ��ċ@�\���n�߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���u�N�g�D�̎O�僂�X�N�̂ЂƂT���R�����X�N

���B�T�n���̖k����^��Ă����Y���͂�������j�W�F�[���͂�D�Ő��A�t���J�����e�n�ɉ^��Ă����A�A�t���J�e�n�̎Y�i�̓j�W�F�[���͂̐��^�𗘗p���A�܂��g���u�N�g�D�ɏW�߂��Ă����T�n�����z���k�Ɍ��������B�͂̍`�ƍ����̍`�����g���u�N�g�D�͢���Ɛ��̏o��ꏊ��Ƃ��ăT�n�����Ղ̈�勒�_�Ƃ��Ĕ��W���Ă������B

�@�T�n���c�f���Ղ͐��X�[�_���ł͕ʖ��������ՂƂ��Ă�A�T�n���̉��i����^�K�U�Y�j���T�w���ȓ�Ŏ�����Ƃ̌��������Ղ̒��ł������B���ɂ��k����́E�@�ې��i�E�����i�E�K���X�E�n�Ȃǂ��A�삩����ۉ��E���E�z��Ȃǂ��T�n�����z���ĉ^�ꂽ�B���A�t���J�������ō̌@����T�n�����z�������͖c��ȗʂɂ̂ڂ�A��q���J���J��=���[�T�c���̈�b�Ƃ����܂��āA�������[���b�p�ł͉����̊X�g���u�N�g�D�̓`�������܂ꂽ�B

�@�����Փs�s�Ƃ��Ĕ��W�𐋂����g���u�N�g�D�͂��̌㒷��������ۂ��Ă������A�J���J��=���T�c��̎���i14C�����j�ɍŐ������}�����}���鍑�̎x�z���ɓ������B���T�c���1324�N�ɂ����Ȃ������b�J����̍ۂɗ���������J�C���Ŕ���ȗʂ̋����̂悤�ɂ�܂������߁A���̌�10�N�ȏ�ɂ킽���ăJ�C���̋����ꂪ���������Ƃ�����b���c�����B���̂��߃}���鍑�̖��́u�����̍��v�Ƃ��Ē������[���b�p�ɓ`���A�}���鍑��̔ɉh���ւ����g���u�N�g�D�̖����u�����̊X�v�Ƃ��ă��[���b�p�ɒm���邱�ƂƂȂ����B

�@���[�T�c��̓��b�J����̍��A���u�̊w�ҁA�@���w���ҁA���z�Ɓi�G�b�T�w���Ȃǁj��A��A��g���u�N�g�D�ɏZ�܂킹�A�������̃��X�N�E��w�����������B���̈ȑO�����C�X���������i��ł����g���u�N�g�D�͂��̌㐼�A�����X�[�_���̊w��A�C�X���[���̒��S�n�Ƃ��Ă��h�����B�X�ɂ̓T���R���A�V�f�B=���q���A�W���Q���x���̎O�僂�X�N�i���ꂼ�ꂪ��w�݁j�̑��ɂ��������̃��X�N���������сA�������̗D�ꂽ�w�҂�y�o�����i����͏����~�邪�A�t�}�b�h=�o�o�A�^���[�N=�A��=�t�@�b�^�V���̒��҃}�t���h=�J�e�B�A�^���[�N=�G�b�X�[�_���̒��҃A�b�T�f�B�Ȃǁj�B

�}���̒n�}������>>

|

�}���̏��i������>>

|

�@���̌�15C�ɂ͂���Ɛ����̌����Ă����}���鍑�̌���˂����g�D�A���O�̈�h���g���u�N�g�D���̂������A�����I�㔼�ɂ͐����K�I�ɋ������\���K�C�鍑�̏���c���X���j=�A���ɂ���Đ������ꂽ�B���̌��\���K�C�鍑�̓������A�X���j=�A���A�A�X�L�A=���n���}�h�Ȃǂ̖��N�������A�鍑�����̍L��ȗ̓y���悭�������T�n���c�f���Ճ��[�g�̈��S���m�ۂ������Ƃɂ��A�T�n���c�f�����͍Ő������ނ����A��O�̔ɉh��搉̂���g���u�N�g�D�ɂ͔���ȕx�������炳�ꂽ�B

�@������1591�N���T�[�h�������b�R�R�N�U�ɂ��\���K�C�鍑�ŖS�A��q�C����̖��J���ɂ��T�n���c�f���Ղ̐��ށi�D�Ő��A�t���J���ݕ��Ƃ̌��Ղ����邱�Ƃɂ��A�T�n�����z����C�X�������l������ɁA���A�t���J�̎Y�������ڃ��[ ���b�p�ɂ����炳���悤�ɂȂ������߁A�T�n���z���̌��ՖԂ̒n�ʂ��ቺ�����j�ɂ���ăg���u�N�g�D�̒n�ʂ͒ቺ���A�Ȍ㐊�ނ̓���H�葱�����B�����b�R�l�x�z���̃g���u�N�g�D�ɐ������w�҃A�u�h�D���}��=�A�b�T�f�B���K�[�i�A�}���A�\���K�C�Ƒ��������A�t���J�̉h���̗��j���L�^�����咘�u�^���[�N=�G�b�X�[�_���v�����B ���b�p�ɂ����炳���悤�ɂȂ������߁A�T�n���z���̌��ՖԂ̒n�ʂ��ቺ�����j�ɂ���ăg���u�N�g�D�̒n�ʂ͒ቺ���A�Ȍ㐊�ނ̓���H�葱�����B�����b�R�l�x�z���̃g���u�N�g�D�ɐ������w�҃A�u�h�D���}��=�A�b�T�f�B���K�[�i�A�}���A�\���K�C�Ƒ��������A�t���J�̉h���̗��j���L�^�����咘�u�^���[�N=�G�b�X�[�_���v�����B

�@���̒m���x����悭�������邪�A�g���u�N�g�D�͂��̗��j��ʂ��Ĉ�x���ꍑ�̎�s�ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��B�}���鍑�̎�s�͂͂邩�����̌��M�j�A�̂ɂ���A�\���K�C�鍑�̎�s�̓g���u�N�g�D�̓��A�K�I�ɒ�߂��Ă����B������̓s�g���u�N�g�D��̓`���̓��[���b�p�l�̗~�]�ƍD��S����藧��18�C9C�ɂ͑����̃��[���b�p�l�T���Ƃ��g���u�N�g�D���B��ڎw�����B�������^�ǂ��g���u�N�g�D�܂Ő����Ă��ǂ蒅�����҂��������͉̂����̓s�ł͂Ȃ��D�ō��ꂽ���f�ȉƂ��������Ԏ�ꂽ�X�������Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���u�N�g�D�̎O�僂�X�N�̂ЂƂW���Q���x�����X�N�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���[���b�p�l�Ƃ��ď��߂ăg���u�N�g�D�ɒH�蒅�����͈̂���ɂ̓X�R�b�g�����h�l�T�����}���S=�p�[�N�i1795�N��1805�N��2��ɂ킽���j�W�F�[�������B1806�N�A�j�W�F�[���͒T�����Ɍ��i�C�W�F���A�ɂĎ��S�j�Ƃ����Ă��邪�A�m�͂Ȃ��B1826�N�ɂ̓C�M���X�l���S�[�h��=���C�����g���u�N�g�D�ɓ��B�������A�H�ɎE�Q���ꂽ�B�g���u�N�g�D�ɒH�蒅���A�����Ċ҂����ŏ��̃��[���b�p�l�̓t�����X�����l=�J�C�G�ł���1828�N�̂��Ƃł������B

�@�����b�R�l�x�z�҂����͂�g���u�N�g�D�̃R���g���[����������18C���ȍ~�g���u�N�g�D���g�D�A���O�̎x�z���ɓ�������A�t���x�l���͂̐��͉��ɓ�������A�g�D�N���[���鍑�̔Ő}�ɓ������肵�����ŏI�I�ɂ�19C���Ƀt�����X�A���n�ƂȂ����B���̌�1960�N���}�����a�����Ɨ��B�g���u�N�g�D���}���̂ƂȂ����B

�@���݂̃g���u�N�g�D�͍������̐i�s�ɂ�荻�ɖ����ꂩ�����������Ȓ��i��ȏZ�����\���K�C�l�E�g�D�A���O�E�A���u�l�Ȃǁj�ł��邪�A���̒m���x�𗘗p���Ċό��n�����͂����Ă���B�����ɂɌ������ꂽ�O�僂�X�N���������A�܂����G�ɂ͌��݂܂ő������̃L�����o���i�k��750�q���ꂽ�^�E�f�j���烉�N�_�L�����o�����≖���^��ł���j�����邱�Ƃ��ł���B

�}���̒n�}������>> |

�}���̏��i������>>

|

�`�}���̕����E�H�|�`

�@�L���ȗ��j�Ɠ`�����ւ��}���͂܂��A�t���J���w�̌|�p�E�H�|�卑�ł�����B�C�X�������̗��j���V�������Ƃ���`���A�}���e�n�ɂ͖����ŗL�̓`���������F�Z���c��A���̂��Ƃ��`���H�|�����̖L�����ɂ����f����Ă���B

�@�}���H�|�̑�\�͂Ȃ�Ƃ����Ă����̉₩�Ȗؒ������ł���B�h�S���A�o���o���A�}�����P�A�Z�k�t�H�Ȃǂ��������E�ؒ������Ő��E�ɖ���m��ꂽ����������A�ˁA���Ƀh�S���̉��ʁA�o���o�����`�����̓}���݂̂Ȃ炸�A�t���J���\���钤���Ƃ��Ė������B�}���̏������̒����̓����́A�X�[�_���l���Ƃ��Ă�钼���I�A���ۓI�ȑ��`�ƁA���S�A�͋����ƓN�w�I�v��������������\���ɂ���B�����̑卑�����S���J��Ԃ��Ă����}���ł��邪�{����p�͔��B�����A�����̒����͂����ς疯�Ԃ̎��v�ɉ�����`�ŁA�b�����Ƃ̒���t�Ȃǂɂ���č���Ă����B �@�}���H�|�̑�\�͂Ȃ�Ƃ����Ă����̉₩�Ȗؒ������ł���B�h�S���A�o���o���A�}�����P�A�Z�k�t�H�Ȃǂ��������E�ؒ������Ő��E�ɖ���m��ꂽ����������A�ˁA���Ƀh�S���̉��ʁA�o���o�����`�����̓}���݂̂Ȃ炸�A�t���J���\���钤���Ƃ��Ė������B�}���̏������̒����̓����́A�X�[�_���l���Ƃ��Ă�钼���I�A���ۓI�ȑ��`�ƁA���S�A�͋����ƓN�w�I�v��������������\���ɂ���B�����̑卑�����S���J��Ԃ��Ă����}���ł��邪�{����p�͔��B�����A�����̒����͂����ς疯�Ԃ̎��v�ɉ�����`�ŁA�b�����Ƃ̒���t�Ȃǂɂ���č���Ă����B

�@�}���̍H�|������ł͂����Ȃ��̂��{�S�����i�D���߁j�A�������Ȃǂ��z�̐��X�ł���B�`���I�Ȏ�D��̍ו��ؖȕz��V�R��������p���A�`���I�ȕ��l�ɐ��ߔ������{�S�����A�����ߕz�̓A�t���J�H�|�́@�@�@�@�g���u�N�g�D�̂����H���X�B�������ɂ͉����F�̂����҂݃A�N�Z�T���[��������B

��\�i�Ƃ��čL�����E�ɒm���Ă���B�܂��}�������A�����ł�����h��ȎȖ͗l�̎�D��z�A���q���t���x�̍��F�N�₩�Ȏs���͗l�̗r�ѕz�A�ؖȕz�A�����̖��g�D�A���O�̍��ѕz�ȂǁA�}���ł͗l�X�ȓ`���I�ȕz�������Ă���B����ɂ̓}���̃o�U���i�m�ł��̕z�j�͎��̍����Œm���ߗ����ɂ���ʂɗA�o����Ă���ق��A�ߔN�̓A�t���J�̕��i����X�̕�炵�Ȃǂ�`�����낤�������̕z����������A�y�Y�i�Ƃ��Đl�C���Ă���B

�@�g���u�N�g�D�ł��g�D�A���O�E�A���u�l�̋����H�|�A��v�H�|�Ȃǂ�����ł���B�܂�����̂��鉩���F�ɐ��߂��A���@�ۂ���Ƃ��������H���悭����Ă���B���̉����F���o�X�P�^���[�ŃA�N�Z�T���[������Ă��邪�A����ɂ��Ƃ���̓g���u�N�g�D�̕x�𗪒D�ɗ����x�z�҂ɑ��A�u�����ɂ͋��̃A�N�Z�T���[�Ȃ���܂���B���F�ɐ��߂������҂݂̃A�N�Z�T���[�����ƌ��ԈႦ����Ȃ��ł����B�v�ƌ������߂ɂ���n�߂�ꂽ�Ƃ������Ă���B

|

�`�L���ȗ��j�Ɠ`�������ɍʂ�ꂽ���}���B���A�t���J�����

�|�p�E�H�|�卑�������ė����i�X�̐��X�����y���݉������`

�}���̏��i������>>

|

�@

�@ ���b�p�ɂ����炳���悤�ɂȂ������߁A�T�n���z���̌��ՖԂ̒n�ʂ��ቺ�����j�ɂ���ăg���u�N�g�D�̒n�ʂ͒ቺ���A�Ȍ㐊�ނ̓���H�葱�����B�����b�R�l�x�z���̃g���u�N�g�D�ɐ������w�҃A�u�h�D���}��=�A�b�T�f�B��

���b�p�ɂ����炳���悤�ɂȂ������߁A�T�n���z���̌��ՖԂ̒n�ʂ��ቺ�����j�ɂ���ăg���u�N�g�D�̒n�ʂ͒ቺ���A�Ȍ㐊�ނ̓���H�葱�����B�����b�R�l�x�z���̃g���u�N�g�D�ɐ������w�҃A�u�h�D���}��=�A�b�T�f�B�� �@�}���H�|�̑�\�͂Ȃ�Ƃ����Ă����̉₩�Ȗؒ������ł���B

�@�}���H�|�̑�\�͂Ȃ�Ƃ����Ă����̉₩�Ȗؒ������ł���B