| 青ナイルの水源エチオピア北部タナ湖にて。葦舟の上に立つ漁師 |

過去の特集を見る>> |

ナイル河流域の国の商品(10%OFF)を見る

エチオピア・ケニア・タンザニア

|

*本稿は2012年5月の「ナイル河特集」コラムに、加筆訂正・写真の入れ替え等したものです。

|

~ナイル河~

全長6700㎞(世界第1位)、流域面積287万k㎡を誇る世界最長の大河ナイル。流域はエジプト、スーダン共和国、南スーダン共和国のほぼ全土、エチオピア、ケニア、タンザニア、ブルンジ、ルワンダ、ウガンダ、コンゴ民主共和国に及び、そのあまりの大きさからエジプト、スーダン共和国ではアラビア語で海を意味する「バハル」とも呼ばれている。

ビクトリア湖に源を発する白ナイルとエチオピア北部タナ湖に源を発する青ナイルがスーダン共和国の首都カルトゥームで合流し北上、エジプトのアレキサンドリアで地中海に注ぐ。

「エジプトはナイルの賜物」というヘロドトスの言葉どおり、ナイル河は乾ききった沙漠地帯に大量の水と栄養に富んだ土砂をもたらし、流域での農業発展の結果、下流域には古代エジプト文明が、上・中流域ではクシュ(前9C~後4C)などの古代黒人王国が栄えた。 「エジプトはナイルの賜物」というヘロドトスの言葉どおり、ナイル河は乾ききった沙漠地帯に大量の水と栄養に富んだ土砂をもたらし、流域での農業発展の結果、下流域には古代エジプト文明が、上・中流域ではクシュ(前9C~後4C)などの古代黒人王国が栄えた。

ナイル河は毎年非常に規則的に増減水を繰り返すため、増水期の水を貯めておく灌漑工事のための土木技術、増減水の周期を正確に予測するための天文学、暦法などが発達しエジプト文明の基礎となった。

現在でもナイル河はスーダン、エジプトの生命線であり、流域にはいくつもの巨大ダムとダム湖(アスワンハイダムとそれによるダム湖:ナセル湖など)が作られ農業・工業用水、水力発電など様々な形で利用されている。

青ナイルの源流はエチオピアのタナ湖、白ナイルの源流はタンザニアのビクトリア湖であるが、長い間ナイル河の源流はなぞのままであった。ナイルの水源を探る試みはすでにエジプト古代王朝時代に始まっていた。ローマによるエジプト支配の時代に派遣された源流探索隊は現スーダン共和国南部・現南スーダン共和国に広がる大湿地帯(スッド)まで到達したと考えられている。AD1Cのギリシア人船乗りはアフリカ内陸部を踏査し、ナイルの水源は二つの湖であるとの情報をもたらした。

中世にはアフリカの大河、ナイル、コンゴ、ニジェール、チャド湖は一つの同じ水系に含まれると考えられていたが、18Cのアフリカ内陸探検熱の高まりの中、スコットランドのブルースがエチオピアのタナ湖を青ナイルの水源として同定した。青ナイルよりも長く、途中スーダン南部の大湿地帯などの難所のある白ナイルの水源探索はさらに困難を極め、イギリスの探検家スピークによりビクトリア湖が白ナイルの水源であると確認されたのは1862年のことであった。 中世にはアフリカの大河、ナイル、コンゴ、ニジェール、チャド湖は一つの同じ水系に含まれると考えられていたが、18Cのアフリカ内陸探検熱の高まりの中、スコットランドのブルースがエチオピアのタナ湖を青ナイルの水源として同定した。青ナイルよりも長く、途中スーダン南部の大湿地帯などの難所のある白ナイルの水源探索はさらに困難を極め、イギリスの探検家スピークによりビクトリア湖が白ナイルの水源であると確認されたのは1862年のことであった。

一般にはビクトリア湖が白ナイルの源流とされているが、ビクトリア湖に注ぐいくつかの川の源流が白ナイルの真の源流とみなされることもあり、現在でも真の源流を探索する試みが続けられている。

*写真上:青ナイル(右)と白ナイル(左)の合流地点(スーダン:ハルツーム)

*写真下:ナイル河の夕暮れ(エジプト:カイロ) |

ナイル河流域の国の商品(10%OFF)を見る

エチオピア・ケニア・タンザニア

|

~ナイル河流域史~

「エジプトはナイルの賜物」とはまさに言いえて妙である。ナイル河無しには古代世界四大文明のひとつに数えられる古代エジプト文明は成立し得なかったであろう。しかしナイルが育んだのはエジプトだけではない。エジプトはナイル河下流で栄えたが、中流域にもエジプトに劣らぬ文明を築き上げたのがクシュ王国である。クシュはナイル河中流地方(ヌビア地方:現スーダン共和国北部-エジプト南部にかけての地域)を中心として紀元前9C頃から紀元後4C半ばまで繁栄した王国(またはその文明)であり、黒人系住民が王国の中心となっていたため最古の黒人王国とも呼ばれる。

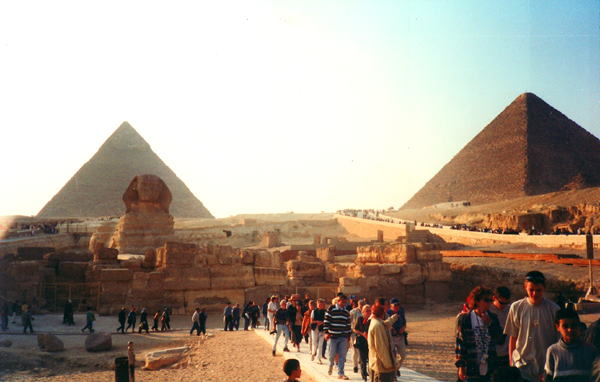

*写真:いわずと知れたピラミッドとスフィンクス(エジプト:カイロ)

前8C、ピイアンキ王の時代にはにはナイル河を下りエジプトへ侵攻、エジプト全土を支配下におさめた(エジプト第25王朝)。最盛期のクシュ王国は北は地中海から南はウガンダまで、東はエチオピアから西はチャド湖盆地までの広大な版図を影響下に置く、古代世界屈指の大国であった。クシュのエジプト支配は東方のアッシリアの侵攻により前7C半ばに終わったものの、クシュ王国はもともとの領土(ヌビア地方)にあって繁栄し、前6C頃メロエに遷都してからはさらに繁栄し(メロエ王国時代)、紀元後4C半ばに東方のアクスム王国(エチオピア)の侵攻を受け滅亡するまで1000年近くも存続しつづけた。メロエを中心としたクシュ王国領内からは大規模なピラミッド、神殿、宮殿などの遺跡が発掘され、まだ未発掘のまま沙漠に埋もれている遺跡も多い。

またメロエは製鉄の街でもあり、大規模な製鉄所の遺構が発掘されている。一説によるとサハラ以南のアフリカの製鉄はこのメロエから伝播したとも言われているが、アフリカ各地での独自発生説もあり定説とはなっていない。クシュ王国ではエジプトのヒエログリフ(神聖文字)を改良した独自の文字(メロエ文字)を使っていた。

クシュ=メロエの滅亡後、ヌビア地方には3つの王国、北からノバティア、マクリア、アルワが興り、5Cごろからキリスト教化していった。7Cに北アフリカに進出してきたイスラム勢力はヌビアまでは征服できず、その後もこれらの王国は存続していたが13C~15Cにかけて勢力を増したイスラム勢力によって滅ぼされ、ヌビアのキリスト教時代は幕を閉じた。

その後ヌビアやさらに上流の地域にはフンジ王国、シルック王国などが築かれたが、やがて19Cに入りムハンマド=アリー朝エジプト(名目的にはオスマン帝国の一部だがオスマン帝国領エジプト総督ムハンマド=アリーが実質的には独立させた)により征服され、やがてエジプト=イギリスによる二重植民地となっていった。

|

ナイル河流域の国の商品(10%OFF)を見る

エチオピア・ケニア・タンザニア

|

クシュ=メロエを滅ぼしたアクスム王国もまた、ナイル河の上流に位置する国家であった。青ナイル(エチオピアではアバイと呼ばれる。エチオピア北部タナ湖が水源)やアトバラ川上流地域に興ったアクスム王国は、現エチオピア北部アクスムを首都として、紅海をはさんでアラビア半島南部のイエメンも領有しアフリカ・アジアの両大陸にわたって栄えた古代王国である。紀元前後に建国されたと考えられているが、伝説によればシバの女王とソロモン王の間に生まれたメネリク一世が建国の祖と伝えられている。 クシュ=メロエを滅ぼしたアクスム王国もまた、ナイル河の上流に位置する国家であった。青ナイル(エチオピアではアバイと呼ばれる。エチオピア北部タナ湖が水源)やアトバラ川上流地域に興ったアクスム王国は、現エチオピア北部アクスムを首都として、紅海をはさんでアラビア半島南部のイエメンも領有しアフリカ・アジアの両大陸にわたって栄えた古代王国である。紀元前後に建国されたと考えられているが、伝説によればシバの女王とソロモン王の間に生まれたメネリク一世が建国の祖と伝えられている。

アフリカの角と呼ばれる、今日でも地政学上非常に重要な位置にあったアクスム王国は、内陸交易・海上(紅海)交易によって繁栄したが、イスラム帝国勃興後、制海権を奪われ衰退、滅亡した(10C頃)。アクスム王国は4C半ばに現スーダン領にあったクシュ(メロエ)王国を滅ぼした。そのときのアクスム王エザナはキリスト教を国教として受容、エチオピアは世界最古のキリスト教国のひとつとなり、その伝統は現在のエチオピア正教会に受け継がれている。

エチオピアの歴史・文化等の詳細は「エチオピア特集」参照>>

北東アフリカの広い地域にわたって居住するナイル語系民族(ヌエル、ディンカ、シルック、マサイ、トゥルカナ、カラモジョン、ナンディなど)はおそらく白ナイル上流域、現在のスーダン共和国南部や、南スーダン共和国に起源を持つと考えられ、その多くが15C以降大湖地方に移住をはじめた。大湖地方に移住したナイル系牧畜民族のうちのいくつかは遊牧・移牧生活で培った機動性と武力を背景に、移住先の各地でいくつもの王朝を打ち立てた(ウガンダのキタラ王国、ブニョロ王国、アンコレ王国、ルワンダ、ブルンジのルワンダ王国、ブルンジ王国など)。 北東アフリカの広い地域にわたって居住するナイル語系民族(ヌエル、ディンカ、シルック、マサイ、トゥルカナ、カラモジョン、ナンディなど)はおそらく白ナイル上流域、現在のスーダン共和国南部や、南スーダン共和国に起源を持つと考えられ、その多くが15C以降大湖地方に移住をはじめた。大湖地方に移住したナイル系牧畜民族のうちのいくつかは遊牧・移牧生活で培った機動性と武力を背景に、移住先の各地でいくつもの王朝を打ち立てた(ウガンダのキタラ王国、ブニョロ王国、アンコレ王国、ルワンダ、ブルンジのルワンダ王国、ブルンジ王国など)。

ナイル語群に含まれるこれらの民族には、「牛牧を伝統的生業とする牧畜民族である」、「牛に非常に高い価値を置く」などの共通する文化要素を持つ民族が多く含まれる。それらの民族は東アフリカ牛牧文化複合と呼ばれる独特の牧畜文化を形成し、「お気に入りの牛」という、一定の基準に従って選んだ牛を特別にかわいがって育てるという習慣も広く見られる。

*写真上:青ナイル源流タナ湖に浮かぶ幾つもの小島にはエチオピア正教の教会(修道院)が置かれているものも多い(エチオピア)

*写真下:タナ湖伝統の葦舟を漕ぐ漁師(エチオピア) |

ナイル河流域の国の商品(10%OFF)を見る

エチオピア・ケニア・タンザニア

|

|

| おすすめ商品 |

木彫りのコーヒー盆(四本足)

エチオピア

¥18800

|

肉料理用の木鉢

グラゲ

¥19800

|

ひょうたんのミルク容器

オロモ

¥11800

|

エチオピアンクロス(銀)

エチオピア

¥9450

|

高台付き平かご(丸・大)

エチオピア

¥4780

|

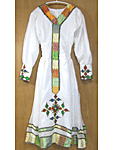

ショール付き

刺繍入りエチオピアンドレス

エチオピア

¥19800

|

ナイル河特集Ⅱは2026年2月末日までです

ナイル河流域の国の商品(10%OFF)を見る

エチオピア・ケニア・タンザニア

|

過去の特集

↓2025年↓

↓2024年↓

↓2023年↓

↓2022年↓

↓2021年↓

↓2020年↓

↓2019年↓

↓2018年↓

↓2017年↓

↓2016年↓

↓2015年↓

↓2014年↓

↓2013年↓

↓2012年↓

↓2011年↓

↓2010年↓

↓2009年↓

↓2008年↓

|